随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,大语言模型(Large Language Models,简称LLMs),以其强大的认知过程和情感反应的“模仿”能力,正深刻地改变着心理学研究和应用的面貌。

近日,由清华大学心理与认知科学系彭凯平课题组撰写的综述论文“Exploring the Frontiers of LLMs in Psychological Applications: A Comprehensive Review”发表在人工智能顶级期刊《Artificial Intelligence Review》(中科院一区TOP,Artificial Intelligence排名7/204,影响因子13.9),本研究系统地梳理了大语言模型在心理学领域应用的前沿进展,展示了大语言模型如何推动心理学研究进入一个全新的时代。特别值得一提的是,本研究在预印本阶段就引起了很大的关注,获得了包括《Nature Human Behaviour》、《Trends In Cognitive Sciences》、《Advances In Methods And Practices In Psychological Science》、《Nature Computational Science》等在内的心理学和计算机国际顶刊的48次学术引用。

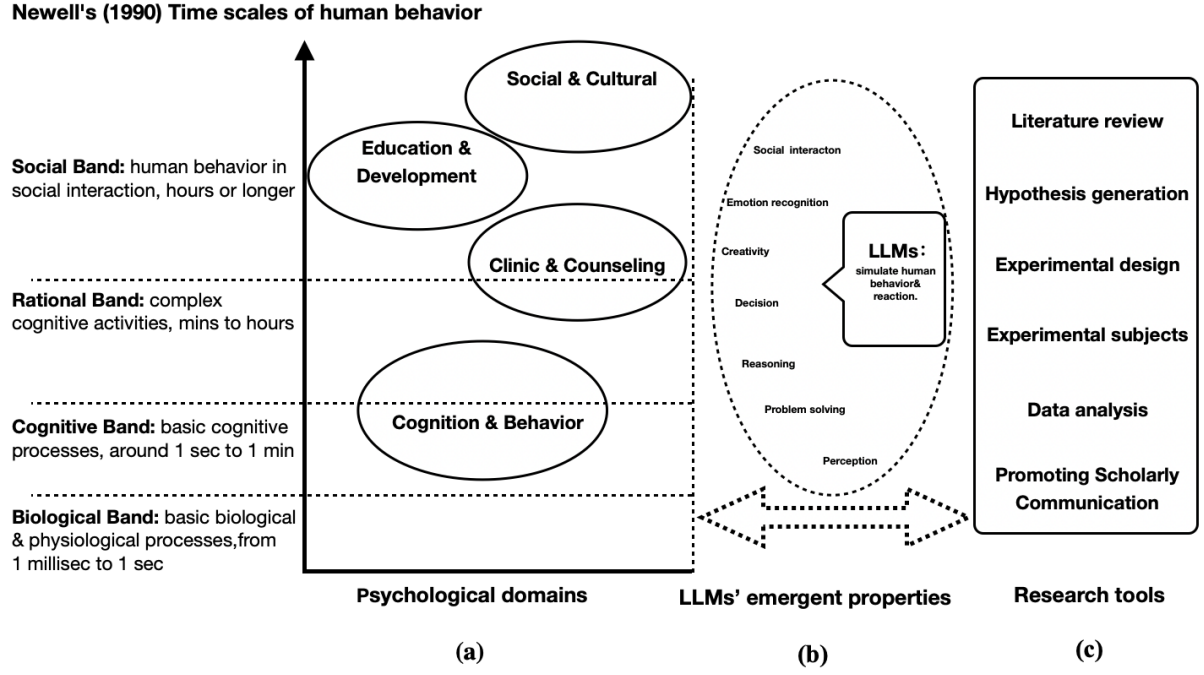

本研究深入探讨了LLMs在心理学多个核心分支领域的应用与影响,尤其聚焦于其从认知模拟到实践应用的转化路径。通过对近年重要研究成果的综合分析,指出LLMs不仅能够模拟人类的认知过程,如决策、推理和创造力等,还能够在临床诊断与心理干预、动机识别和个性化反馈以及跨文化差异等领域中发挥重要作用。例如,ChatGPT在自然语言理解与叙事识别方面的能力,使其能够在心理咨询或教育场景中提供个性化的反馈与策略,有望缓解心理健康领域的专业人员不足或提升个体化学习的适应性与参与度。

值得关注的是,LLMs的应用不仅局限于心理学的理论研究,更在实践层面显示出巨大潜力。LLMs可有效地协助研究人员进行文献综述、假设生成、实验设计、数据分析等工作,大幅提升了心理学研究的效率和质量。同时,LLMs也能够担当实验中的虚拟受试者,帮助研究者探索那些难以通过传统方法研究的人类行为。

当然,本研究也强调了技术和伦理上的挑战,比如数据隐私、模型使用的伦理性,以及如何更好地理解和控制模型的局限性。作者呼吁,应坚持“以人为中心”的基本原则,将大语言模型视为支持而非替代人类判断的工具。在临床、教育等实践场景中,需进一步明确人类在共情理解、伦理判断与情境感知等方面的关键作用。

总之,本研究详细展示了大语言模型在心理学研究中的前沿成果,提出了未来心理学研究的重要方向和方法论创新。论文将有助于更多心理学研究者和相关从业人员认识到LLMs在心理学领域的巨大应用潜力,并进一步激发相关研究的热情与创新。

本综述的研究框架如下图所示:

本文的第一作者为我系2021级博士生柯罗马,通讯作者为我系教师彭凯平与原课题组助理研究员/博士后童松(现为北京师范大学硕士生导师)。

本研究得到了清华大学水木学者计划(2021SM157)、国家博士后国际交流引进计划(YJ20210266)、清华大学支持基础文科博士后计划的支持;同时也得到了清华大学产业研究院自选课题的资助(2024-06-18-LXHT003)。

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11297-5