青少年时期是人生发展的关键阶段,心理健康对其成长和未来发展有着不可替代的重要性。而青少年心理健康受到多种因素影响,如家庭环境、学业压力、社交关系、个人心理素质和社会环境等。在家庭方面,不和谐的家庭关系、父母离异、家庭成员有心理健康问题等都会对青少年心理产生负面影响。学业压力过大也可能导致焦虑、抑郁等心理问题。社交关系不良,如缺乏朋友、被孤立、被欺负等同样会影响青少年心理健康。此外,社会对青少年的期望过高、社会压力过大等社会环境因素也不容忽视。因此,研究和干预青少年心理健康问题迫在眉睫。

我们从家庭、学校、社会等方面做了诸多研究, 下面将分四个专题展开介绍我们的研究内容:

专题一:影响青少年心理健康的因素

我们在《JAMA Network Open》上发表了:《Assessment of Factors Associated With Mental Well-Being Among Chinese Youths at Individual, School, and Province Levels》

由 Peng Zhang, Fan Yang, Ning Huang, Wei Yan, Bo Zhang, Cancan Zhang, Kaiping Peng, Jing Guo共同撰写。

这项研究旨在调查中国青少年心理健康的相关因素,重点关注: 个人、学校和地域因素。

研究团队使用来自中国435所学校的398,520名学生的数据,评估了个人特征(如年龄、性别、生活方式)、学校因素(如心理课程的提供情况)和地区变量(如地区层面的人类发展指数: HDI)对青少年心理健康的影响。

主要发现:

●个人层面: 性别、年龄、BMI、饮酒和吸烟状态、是否为独生子女、运动水平、家庭社会经济地位(SES)、学校中的受欢迎程度以及母亲的教育水平均与青少年的心理健康有关; 女性心理健康因为性别限制和身体满意度导致情绪化变动, 而表现较差; 年龄较大的青少年心理健康状况也表现低于相对小的青少年。

●学校层面: 公立学校的学生心理健康状况优于私立学校学生; 心理课程的覆盖面和频率与心理健康密切相关,每周提供两次或更多心理课程的学校对心理健康有显著改善; 心理课程对男性学生的效果较小, 可能由于男性学生对心理课关注少。

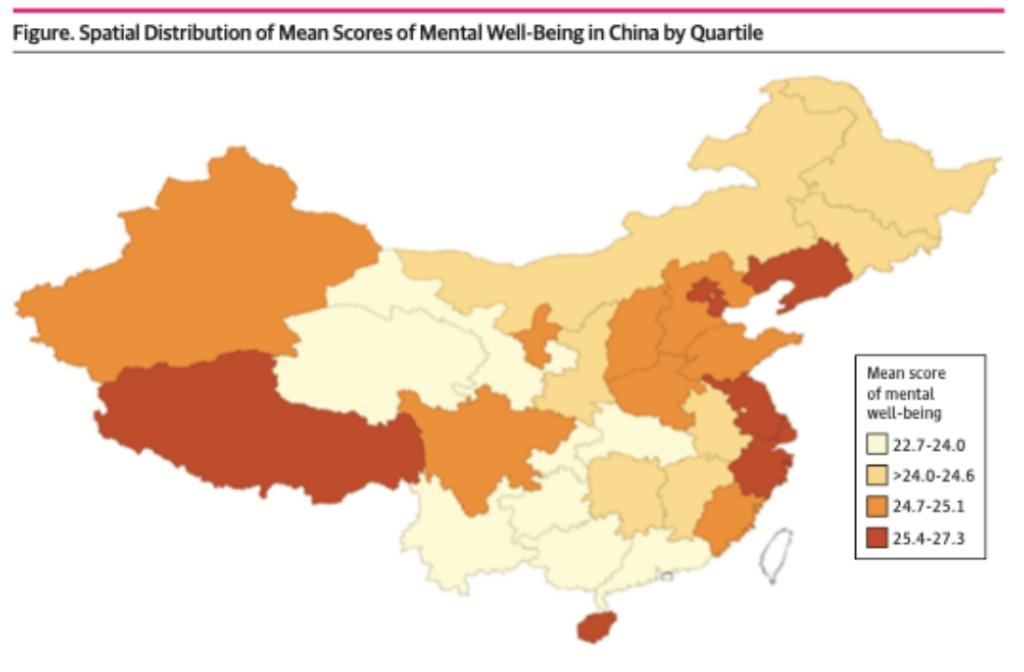

●地区差异: HDI高的地区,因具备更多社会资源、医疗保障和教育机会,青少年的心理健康状况较好。心理健康评分最低的地区集中在中部。

这些发现表明,针对个体和地区需求的公共心理健康干预措施可能有助于减少心理健康差距。具体而言,通过加强学校心理健康资源、提供符合年龄和性别特点的干预措施,并增加低HDI地区的心理健康资源投入,可能有助于改善中国青少年的心理健康状况。

为实现“健康中国2030”计划,研究建议:

1.提高青少年心理健康资源的可及性,例如增加课外活动和提供支持性教育与职业机会;

2.增加心理课程的覆盖和频率,依据学生的年龄和性别需求提供针对性课程;

3.通过教育和基础设施投资缩小地区间的心理健康资源差距,以改善欠发达地区青少年的心理健康状况。

图1:揭示了不同省份青少年心理健康水平的空间分布情况

专题二: 老师与学生心理健康的关系

在《The Journal of Experimental Education》上, 我们发表了:《Unraveling the Relationship Between Teachers’ and Students’ Mental Health: A One-to-One Matched Analysis》 由Wei Yan, Xinwu Zhang, Yuling Wang, Kaiping Peng, Yue Ma共同撰写。

这篇文章探讨了教师与学生心理健康之间的关系,特别关注教师的心理状态如何影响学生的心理健康。研究团队通过对中国31个省市中127,877名学生和2,759名班主任教师的心理健康数据进行分析,发现教师的心理健康对学生的心理状态有显著影响。研究表明,提高教师的积极心理健康水平与提高学生的积极心理健康和降低学生抑郁水平相关,强调了促进教师心理健康以促进学生积极心理健康结果的重要性。

主要发现包括:

1.积极心理健康的传递:教师的正向心理健康(包括生活满意度和心理健康水平)与学生的正向心理健康正相关,并与学生抑郁水平负相关。即,教师心理健康状态越好,学生的心理健康也越好,抑郁水平较低。

2.抑郁的影响:教师的抑郁水平与学生的抑郁水平正相关,表明教师的负面情绪可能会“传递”给学生,影响他们的心理状态。

3.生活满意度与焦虑的关系:在控制了人口统计变量后,教师的生活满意度与焦虑水平未显示出对学生心理健康的显著影响。研究指出,可能是因为生活满意度受个体因素影响较大,未能直接影响到学生的心理状态。

意义与启示:

研究表明,教师心理健康对学生心理健康有直接的正面或负面影响,因此在学校中开展教师心理健康干预可能不仅有助于教师本身的健康,还能为学生创造一个更加积极的学习环境。

该研究也强调,虽然发现的影响效果较小,但在长期的师生互动过程中,这些小的影响可能会累积,产生更大的实际效果。

此外,研究指出了未来研究的方向,包括探索教师情绪管理对学生心理健康的具体影响机制,以及在不同文化背景下的适用性。

专题三: 中国青少年课外活动和学术活动的时间分配关系

《Beyond the bell: exploring the link between time allocation on extracurricular activities and academic performance in Chinese adolescents》

由Peng Zhang, Yifan Wang, Xuan Chen, Wei Yan, Yijie Zhu和Kaiping Peng共同撰写。

该研究发表在《International Journal of Adolescence and Youth》上

研究招募了来自中国451所中小学的91,161名学生,采用横断面组合数据分析方法(Cross-Sectional Compositional Data Analysis, CoDA)。尤其关注睡眠、锻炼、视频游戏和短视频观看等活动的影响。

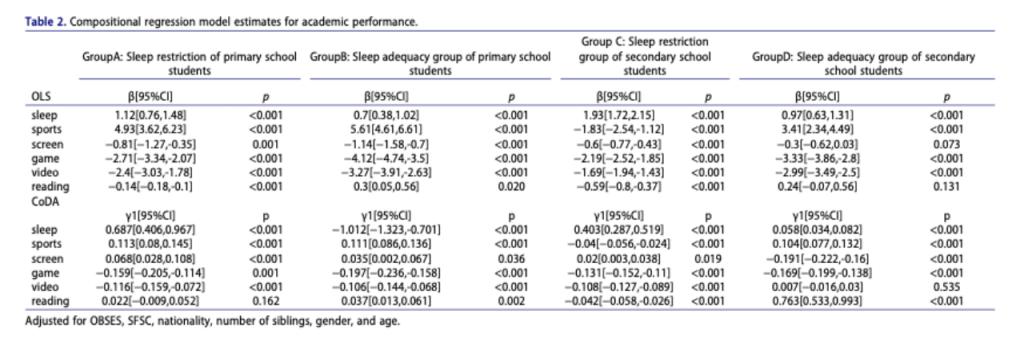

主要发现包括:

1.睡眠是学业表现的最重要影响因素:睡眠充足的学生普遍学业表现较好,尤其对于小学生来说,增加睡眠时间与更好的学业成绩显著相关。对于睡眠不足的学生,减少视频游戏和短视频观看时间并增加睡眠时间,能够显著提高他们的学业表现。

2.体育锻炼对学业的正面影响:规律的锻炼对提高学业成绩有显著的积极作用。然而,如果在睡眠不足的情况下进行锻炼,则可能对学业表现产生负面影响,尤其在中学生群体中较为显著。

3.视频游戏和短视频观看的负面影响:玩视频游戏和观看短视频是对学业表现影响最为负面的活动。研究表明,减少这些活动的时间并增加睡眠时间可以显著提高学生的学业成绩。

4.课外阅读的影响较小:尽管课外阅读对学业表现有一些积极影响,但相较于体育锻炼和充足睡眠,其影响较小。在中国,小学生和中学生在课外阅读上花费的时间往往不直接与课程考试相关,因此阅读活动的作用受到限制。

5.综合时间分配策略:该研究强调了整合的24小时时间管理对学业表现的提升作用。除了学校课程外,合理分配睡眠、锻炼、阅读和屏幕时间能够显著改善青少年的学业表现。对于睡眠不足的学生,适当减少视频游戏和短视频时间,增加睡眠和锻炼时间是有效的提高学业表现的策略。

图2: 描述了睡眠、锻炼、视频、游戏等活动与学业成绩提高之间的关系

总之,合理的课外活动时间分配,特别是确保足够的睡眠和锻炼,是提高中国青少年学业成绩的关键因素。

专题四: 中国青少年传统欺凌和网络欺凌的风险

《Detecting the risk of bullying victimization among adolescents: A large-scale machine learning approach》

由Wei Yan, Yidan Yuan, Menghao Yang, Peng Zhang, Kaiping Peng共同撰写,发表在《Computers in Human Behavior》上

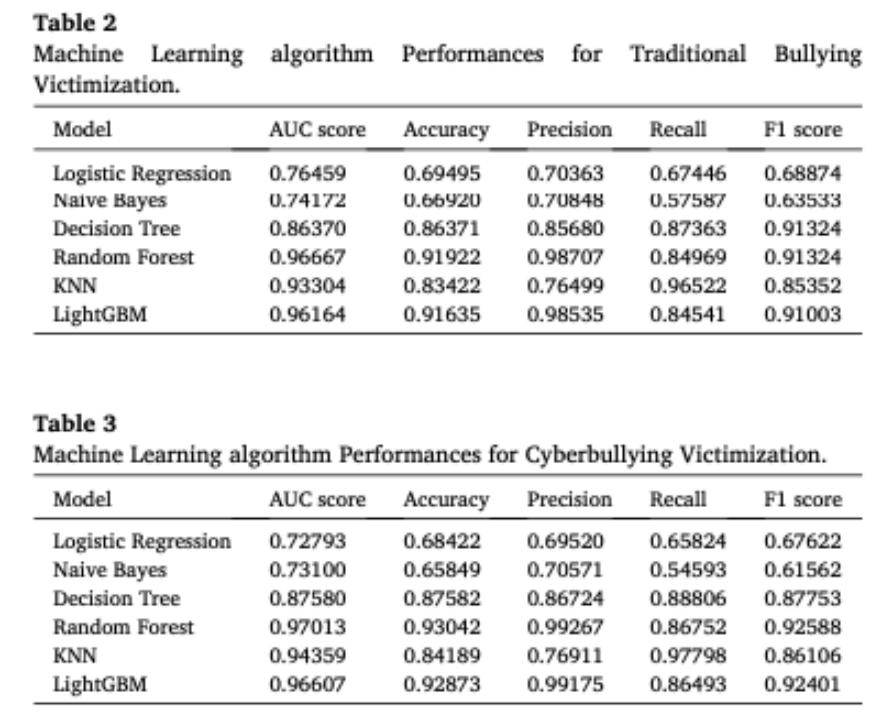

通过大规模机器学习方法,对40个潜在相关的人格、教育、社会和心理因素进行了评估,检测了中国青少年传统欺凌和网络欺凌的风险因素。研究发现,机器学习模型能够有效地区分高风险和低风险的青少年欺凌受害者,并且指出了心理健康问题、身体疾病和不健康的生活环境是预测欺凌受害者的最重要因素。这项研究不仅为预防和管理欺凌提供了基于证据的建议,还为教育工作者和政策制定者提供了如何通过心理辅导、身体健康援助和社会工作来改善青少年的生活环境的指导。通过这些发现,我们可以更准确地识别潜在的受害者,并采取更精确和有针对性的预防措施。

图3: 展示了不同机器学习算法在检测欺凌风险中的性能比较

本研究是迄今为止在中国进行的最大规模的心理调查,首次比较和评估了多种机器学习模型在检测传统欺凌和网络欺凌风险因素方面的表现。研究表明,随机森林和LightGBM算法在预测欺凌受害风险方面表现优异。结合这两种算法的模型不仅可以提供更高的预测准确性,还能够识别出一些重要的风险因素,为青少年欺凌防治提供了实践指导。